|

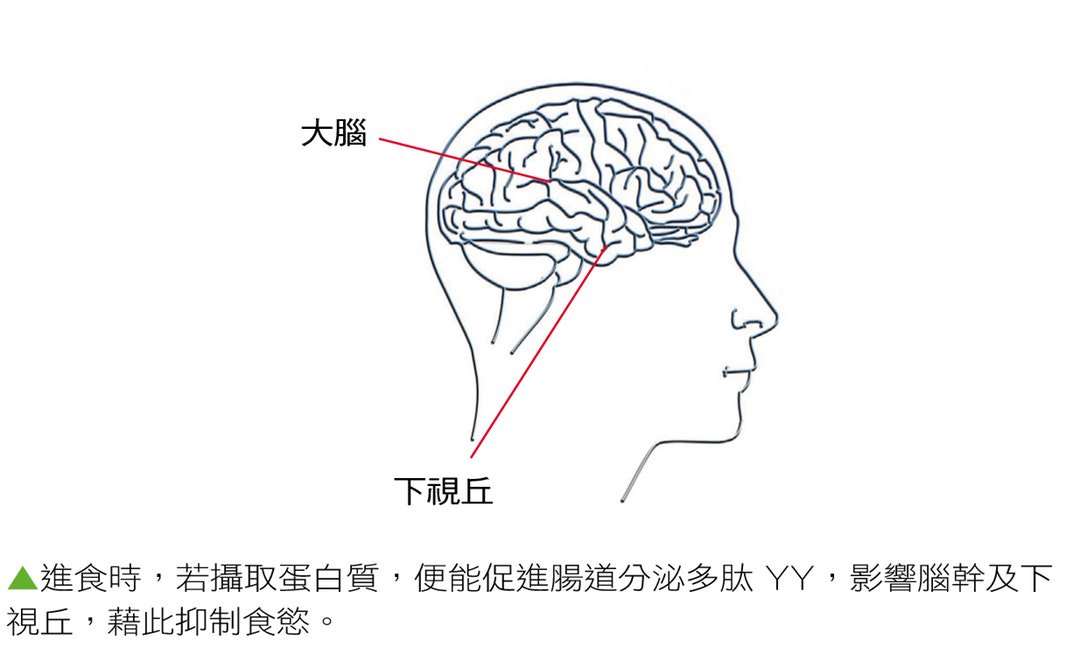

飲食到底該按什麼順序吃才合理?可能大多數人的回答都是: 「先吃飯菜,再喝湯,最後才吃甜點和水果。」但其實,這種飲食順序並不符合養生原則。 所有的「胖」都與「吃」有關,但會造成肥胖的原因,很多時候其實是在吃的步驟上出了問題。因為,會造成身體肥胖的主要原因,並不是吃得太多,而是食物在身體內停留太久的緣故。 原則上,食物在胃腸裡逗留的時間越久,越容易造成肥胖的體形;食物進入體內,能夠很快的被消化代謝掉,就不會形成身體的負擔,也就不會引發脂肪的堆積,自然也就不會發胖了。 世上有許多不同的飲食法,無論哪種方式,也都有令人理解後恍然大悟的理論,但是,卻不代表是百分之百適合自己身體的飲食法。每個人的身體狀態都不同,而且身體每天都在變化,光靠單一理論,並不能涵蓋所有身體狀態的差異。不過,只要讓自己的身體條件跟飲食法理論的條件相同,要獲得健康也不是不可能。 改變用餐順序,就能脫離胖胖危機! 來看看兩篇研究。 一、2011年發表在學術期刊《Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition》的研究指出,用餐時先讓受試者吃蔬菜(包心菜與牛番茄),再吃碳水化合物(米飯),可優化餐後30分鐘與60分鐘的血糖控制,更可降低糖化血紅素(HbA1c)。 二、2015年7月發表在《Diabetes Care》期刊的研究也顯示,受試者先吃蔬菜(番茄生菜沙拉佐義大利醋、奶油花椰菜)與蛋白質(去皮烤雞腿肉),之後再吃碳水化合物、果汁(麵包與柳橙汁)(見圖表2-1),餐後30分鐘、60分鐘與120分鐘的血糖顯著下降,餐後胰島素濃度也大幅趨緩。 「蔬菜→蛋白質→澱粉」,這樣吃才對喔! 上述兩篇研究都顯示,用餐時先吃生菜沙拉再吃米飯,能有效控制餐後血糖。 其他國外文獻更指出,生萵苣(60公克)、橄欖油(10公克)與醋(10公克)一起食用,能夠緩和餐後血糖上升、抑制食慾。主要的原因是,生萵苣中的水溶性膳食纖維具高黏性,能延遲、降低胃排空速率(拉長消化時間)、抑制血糖上升速率。此外,生萵苣的非水溶性膳食纖維,也能改善體內胰島素阻抗,使血糖變得更容易控制;橄欖油富含單元不飽和脂肪酸(Monounsaturated Fatty Acid,簡稱MUFA,能強化胰島素敏感性,並刺激胰高血糖素樣肽-1(Glucagon Like Peptide 1,簡稱GLP 1,迴腸的分泌物之一)分泌;醋則能有效減緩消化速率、抑制餐後血糖上升。 更詳細的來看看進食順序: ①【先吃大量的「膳食纖維」】 膳食纖維不具熱量,進食前先攝取這類食物 可以填補胃腸的部分空間 例如:蔬菜、海藻、菇類 ②【再將「蛋白質」吃完】 例如:肉、魚、大豆類等等「蛋白質」食物 如果是肉片炒蔬菜兩種混在一起的料理 進食前要分成兩部分並控制好份量。 瘦身期間要挑選脂肪含量越少的蛋白質越好 像是大豆蛋白(如黃豆、豆腐) 或是魚類、雞、鴨、鵝等白肉類 而豬、牛、羊肉屬於紅肉 脂肪含量較多,盡量少吃。 ③【最後吃「碳水化合物」】 先將「膳食纖維」及「蛋白質」吃完 最後才能吃「碳水化合物」。 即使吃的量少也沒關係 如果前面兩步驟有確實做到 此時自然就會減量攝取。 米飯麵條、麵點麵食、根莖類食物中 都含有非常豐富的碳水化合物 過多時就會形成體內脂肪。 盡量選擇粗糙的全榖類 食用後容易飽足,血糖也不會升得太高。 此外,用餐時先吃蔬菜,可因青菜中所含的膳食纖維提高飽足感,接著攝取蛋白質,便能促進腸道分泌多肽YY(peptide YY),影響腦幹及下視丘,藉此抑制食慾,其中又以高生物價蛋白質(如燻雞肉、水煮鮪魚或花枝等)最佳。 吃完蔬菜和蛋白質之後,最後才是澱粉及水果。如此一來,不但營養均衡,更能快快吃飽,而不會一不小心吃太多。 外食族進餐順序建議 由於現在人的生活型態改變,外食的機率大增,在不知不覺中就攝取過多的鈉、油和糖,讓身體負擔增加。因此以下特別針對外食族,提出關於進食順序的建議: 1、吃西餐時 到西餐廳吃排餐時,大多數人都會習慣性的按照上菜順序食用。若想減重,可以試著依照前面介紹的進餐順序,先吃生菜沙拉、牛排,最後再喝濃湯(若店家提供的是清湯,可改至用餐前食用)、吃鐵板麵。飲料則可選無糖果汁或是無糖的原味茶,但建議還是以白開水為主。 2、吃中式料理時

先喝蛋花湯、豬血湯或味噌湯等湯品增加飽足感,接著點一盤燙青菜(如地瓜葉、大陸妹、豆芽菜、空心菜等,約25大卡至38大卡),並請店家不要在上頭淋滷汁或醬料,以免吃進不必要的油脂。接著再吃含蛋白質的豆腐、魚、蛋類、肉,例如,一顆滷蛋、粉肝、腱子肉等,最後可吃小顆水餃(7顆至8顆為限)或乾麵,整頓飯吃下來不但菜色豐富,更可獲取多樣化的營養素。

0 評論

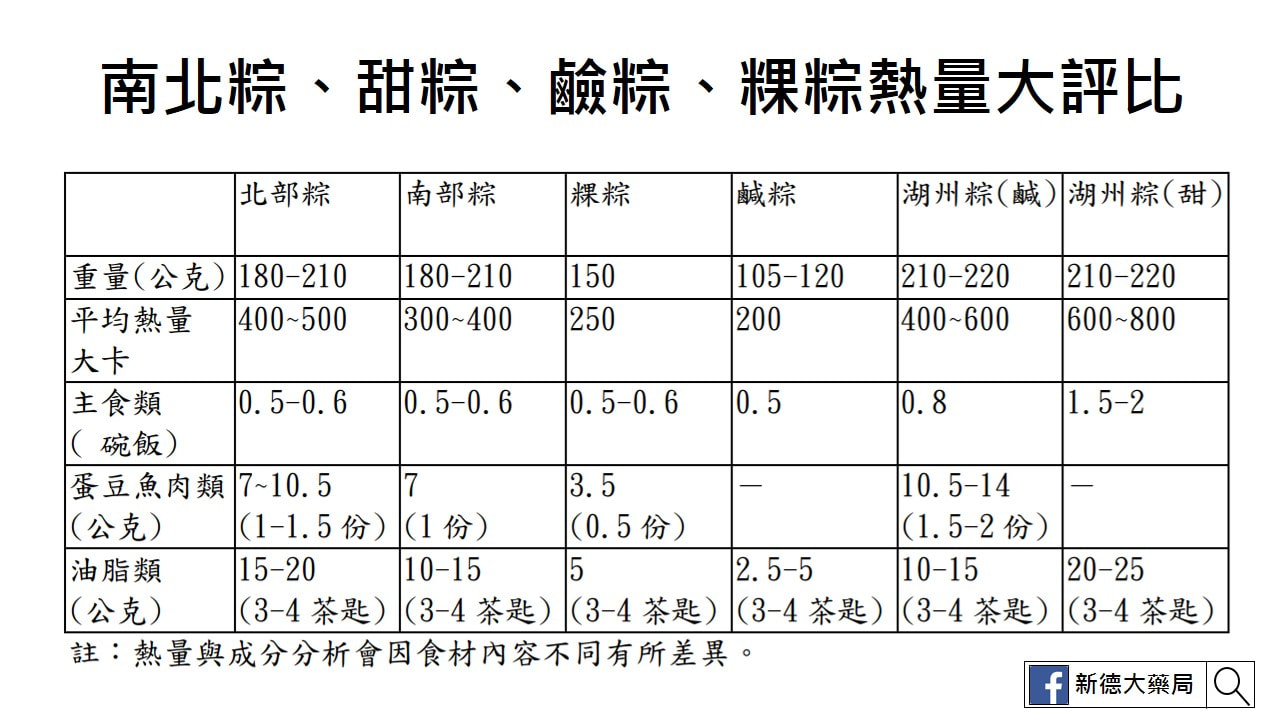

又到了端午節,就會看到新聞媒體跳出來喊粽子熱量超高:有的說一顆粽子熱量就有500~600大卡,有的說有700大卡,甚至更高。 聽起來就是粽子不能吃,吃了絕對會胖的樣子。儘管也常有營養師教大家怎麼自製健康的粽子,但對大部分人來說,為了吃幾顆粽子而自己包粽子並不實際。 到底粽子熱量有多高?我們該如何看待應景的粽子?粽子又該如何吃才不會胖呢?今天,就讓我們來學會如何應景吃粽吧! 一般市面上粽子大致可以分為台灣口味的肉粽、客家粿粽及鹼粽、廣東口味的裹蒸粽、江浙口味的湖州粽,湖州粽又可分為甜(內包豆沙餡)及鹹的,其中裹蒸粽的熱量可以高達 1000 大卡。 粽子的食材有哪些?主食的部份,常見的材料為糯米、雜糧榖類、紫米、紅豆、栗子和蓮子、薏仁等;肉魚蛋豆類有豬肉、鹹鴨蛋黃、豆干、蝦米、干貝、乾魷魚、素肉、鮑魚等;蔬菜類有蘿蔔乾、香菇、與竹筍;油脂類則有沙拉油、松子、花生、南瓜子與豬油等。 熟悉這些常見的粽子食材後,在下列表格中區分不同口味的粽子,並將營養成分標示出讓大家更容易選擇出適合吃的粽子。 沾醬的選擇也是一大學問,吃粽子時醬料盡量少用。如果要用的話,用沾的會比將醬汁直接淋在粽子上好(因醬料的用量較省)。另外,鹹的醬料可以醬油自行調味,或用醬油膏酌量沾取;甜的話則可用純度高的果寡糖適量沾取。

(註)常見醬料熱量(每100公克)~ 。鹹醬料:醬油90大卡、醬油膏103大卡、甜辣醬214大卡、番茄醬113大卡、辣椒醬82大卡; 。甜醬料:蜂蜜315大卡、果糖297大卡、楓糖258大卡。 吃粽子的小技巧: 1、挑選較小顆的粽子吃。 2、挑選熱量較低的餡料,避免豪華版大肉粽。不要迷信只包花生的素粽熱量會比有包肉的葷食粽低,因為花生屬於油脂。 3、可挑選熱量較低的南部粽、粿粽或鹼粽。 4、盡量搭配蔬菜一起吃,如:燙青菜、炒青菜或泡菜、海帶等蔬菜類的小菜。 5、搭配水果。可挑選水分高或熱量較低的水果來吃,例如:西瓜等瓜類帶皮一斤大概只有兩份水果,小番茄約23個一份水果。[一份水果熱量為60大卡] 6、儘可能吃原味粽子,少淋沾醬。 如果你正在減重,吃粽子的那餐,可能就會占掉當天飲食熱量的一半或以上,所以記得其他兩餐的熱量要控制一下,原則上就是少油、少糖、清淡一點且主食攝取可以減半攝取以彌補粽子較高的熱量。 例如:本來另一餐要吃一碗飯,就減為半碗或3/4碗飯,菜和肉類盡量挑少油的烹調方式來吃。 此外,還可以透過增加活動量來多消耗點熱量來消耗粽子偏高的熱量。 例如:可利用端午連假,安排些活動量較大的活動,到郊外或風景區踏青、騎腳踏車出遊,或出外逛博物館、文創、百貨公司等。也可安排在飯後走走散散步、多消耗點卡路里。 |

依主管機關相關規定,專業醫藥資訊僅提供醫藥專業人員參考(請申請核可通過後,即可閱讀專業人員區)。

恕不對外開放非專業人士使用。 每月文章

一月 2023

類別 |

營業時間:週一至週日(全年無休) 早上九點至晚上十一點四十分 (09:00~23:40)

|

地址:台北市松山區饒河街204號

|

聯絡我們 |

RSS 訂閱

RSS 訂閱